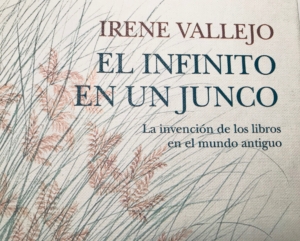

Hay libros que consiguen hacerte volar y ese es un escaso placer que merece la pena ser reseñado. Empecé a leer “El infinito en un junco” (Siruela, 2020), en las mismas circunstancias en que lo escribió su autora, la zaragozana Irene Vallejo: en una habitación de hospital. En mi caso, acompañando a mi madre en sus últimos días. Desde las primeras páginas, leídas a trompicones, supe que este ensayo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo me iba a proporcionar muchos ratos de consuelo y otros tantos de sosegado deleite.

Suele contar la autora que el título original de la obra era un homenaje a Borges. Iba a llamarse “Una misteriosa lealtad”, extraído de “Otras inquisiciones”, donde habla sobre los clásicos: “Un clásico (…) es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad”. Hubiera apostado sin dudar por ese título, quizá menos comercial, pero con el que es fácil identificarse: con los años, uno va acumulando en todos los ámbitos de la vida misteriosas lealtades y desoladoras deslealtades. Y no ha sido precisamente en los libros donde he hallado estas últimas.

LAS ALAS DE LA LITERATURA

Irene Vallejo, en un extraordinario ejercicio de erudición puesta al servicio del pueblo lector, ofrece unas alas imperecederas –las de la literatura- para volar por todas las bibliotecas del mundo, desde la de Alejandría a la de Sarajevo, e incluso por la de tu propia casa.

Así, al tiempo que detalla con infatigable precisión la idea de Alejandro de crear una biblioteca que abarque los mejores escritos del universo conocido -sin más fronteras que las de un rollo de papiro chocando contra otro- pasa a ensalzar ese otro prodigioso laberinto en el que cabrían todas las palabras y todos los sueños: la borgeana biblioteca de Babel, en una de cuyas colmenas ya estaban descritos, seguro, los fundamentos de internet. Lo resumo con palabras del maestro: “El mundo existe para llegar a un libro”. En ese viaje -de apenas un capítulo- que va de Alejandro Magno a Borges, Vallejo ataja por la Tierra Media de Tolkien, demostrando una agilidad propia de quien ha escalado montañas de libros y sabe agarrarse a los mejores riscos.

LA INVENCIÓN DE LA LETRA ‘E’

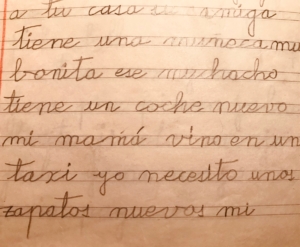

Y se aprende mucho. Al repasar la invención del alfabeto recuerda cómo los fenicios, hacia el 1.250 a.C., llegaron a un sistema de veintidós signos. Cuenta la maravilla que supuso esa abstracción frente al “tosco” método que usaban los escribas egipcios, que tenían que emplear centenares de signos. Y lo ejemplifica con la fenicia letra “E”, “derivada de un bello jeroglífico –un hombre levantando los brazos- que tenía un poético significado: ‘das alegría con tu presencia`”. Desde que leí esto, ya no puedo dejar de ver a la letra E como si fuera una especie de indalo almeriense; y regreso también –como hace la autora- a aquel mágico año de la infancia en que empecé a juntar “los palitos y los redondeles” hasta construir la palabra “mamá”, ese feliz día en que cada uno de nosotros “le arrancamos el secreto a la escritura”.

Aún conservo mis primeras letras

Esa misma escritura y aquellos primeros libros que permitieron el nacimiento de la filosofía griega, “y no por azar”. Sostiene Vallejo que “frente a la comunicación oral -basada en relatos tradicionales, conocidos y fáciles de recordar- la escritura permitió crear un lenguaje complejo que los lectores podían asimilar y meditar con tranquilidad”.

VIDAS IMAGINARIAS

Entre los muchos libros con que ameniza su ensayo, cita la autora uno que hizo que me levantara del sillón para comprobar si aún seguía en mi biblioteca: las “Vidas imaginarias” de Marcel Schwob, un ejemplar que recordaba haber leído siendo muy joven en la casa familiar y que me ha acompañado en todos mis traslados. Y sí, ahí estaba el inventor de la historia-ficción (uno de los padres literarios de Borges) con su imaginaria biografía de Eróstrato, autor del incendio del templo de Artemisa en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Un tonto a las tres que no solo por eso pasará a la historia, pues también ha dado nombre a un síndrome: el del deseo patológico de popularidad a toda costa.

En su entretenido juego de símiles literarios, aporta ejemplos que invitan a la reflexión: el de los muchos soldados de Salamina que han combatido en tantas guerras; o ese rapto de Europa a lomos de un toro astuto y maligno, blanco “como la ballena blanca que muchos siglos después imaginará Herman Melville”.

LA FRAGILIDAD DE LOS LIBROS

No falta tampoco la mención a uno de los maestros del periodismo: Kapuscinski (disculpad las tildes), de quien cuenta que siempre viajó con las gruesas Historias de Herodoto en la maleta. Ahora es más fácil. Por ejemplo, yo siempre llevo el ‘Borges’ de Bioy en el iPad, y no pesa nada. Pero ojo, que hasta de eso habla Vallejo: del soporte en el que viaja todo el saber de la humanidad. Los libros son frágiles. Siempre están expuestos a un incendio o a una inundación que los moje y los eche a perder. Un problema que viene desde los orígenes, de aquel junco del que se obtuvo el primer papiro, y que llega hasta la actualidad. ¿Quién conserva aún cintas de casette para escuchar música? ¿Qué memoria –interna- conservamos de nuestro primer ordenador? ¿Sirven los cedés para algo más que para asustar a las palomas? ¿Es segura la nube? Es este un asunto nada baladí sobre el que creo que habría que investigar más.

UN TRISTE FINAL

Hay un dato que me ha dejado estupefacto acerca de la destrucción de los libros, ya no por odio u herejía, como hicieron los nazis o la Inquisición. Simplemente, porque no caben de tanto como se publica. “Con sigilo, sin la épica de las hogueras públicas, cada año solo en España eliminamos millones de ejemplares. Los almacenes de las editoriales han devenido en tanatorios que acogen a los títulos huérfanos en su primera muerte, es decir, cuando son devueltos por las librerías (…) En 2016 se publicaron en nuestro país 224 millones de libros, de los cuales casi 90 millones terminaron en el purgatorio”. Brutal. Aparte, tampoco creo que los españoles compráramos, y ya no digo leyéramos, 134 millones de libros en 2016. Pero volvamos a los sobrantes: “Esos millones de desahuciados acaban en talleres de las afueras donde son triturados, aplastados y convertidos en una masa amorfa: la pulpa de papel”. La metáfora está servida y la recoge brillantemente Vallejo: “Calladamente, se transforman en otros libros, nacidos a costa de canibalizar a sus predecesores fracasados”. Esa es la parte bonita. Pues esa pulpa también sirve para hacer tetrabriks, pañuelos, servilletas o papel higiénico, tan solicitado en tiempos de pandemia.

Que la escritura nunca fue un buen negocio ya se sabía en la Roma del siglo I a la que llegó el poeta y humorista bilbilitano Marcial, del que da larga cuenta su casi paisana Vallejo. El latino lo resumió así: “Mis páginas solo gustan gratis”. Parece mentira, pero veinte siglos más tarde he podido comprobar que a mis efakemérides les ocurre lo mismo. Hay que mirarlo por el lado bueno: ¡en algo me parezco al gran Marcial!

Y ojalá me pareciera a Irene Vallejo en su magistral forma de hilar las historias leídas. Me consuela saber que hablo su mismo idioma. No solo el español, sino este del que habla en otro de sus libros, titulado ‘Manifiesto por la lectura’: “En lo leído está el vocabulario de nuestras vidas”.